Frissons, chair de poule, hurlements… Dans les escape games d’horreur, tout est fait pour faire peur. Mais pourquoi cette sensation procure-t-elle du plaisir ?

Cinquante minutes plongé dans le noir, ça vous tente ? À Nantes, “L’Antre” a imaginé un concept inédit : une heure d’immersion totale, sans la moindre source de lumière.

« Ça rend le jeu plus difficile, tu dois rester concentrée tout en redoutant qu’un bruit ou une présence surgisse », confie Marine, 23 ans, passionnée de sensations fortes. Avec trois de ses amies, elle enchaîne les escape games. Ces derniers temps, ce sont surtout les versions horrifiques qui les attirent. Mais pourquoi cette envie de se faire peur ?

« Aucun échappatoire possible. » Voilà l’une des premières phrases prononcées lors du brief du “Sacrifice”, l’une des deux salles de L’Antre. En réalité, les concepteurs ont prévu plusieurs issues de secours : à tout moment, un joueur peut choisir d’abandonner. « L’objectif, c’est qu’ils soient totalement immergés, tout en se sentant en sécurité », explique Chloé, la gérante de l’établissement.

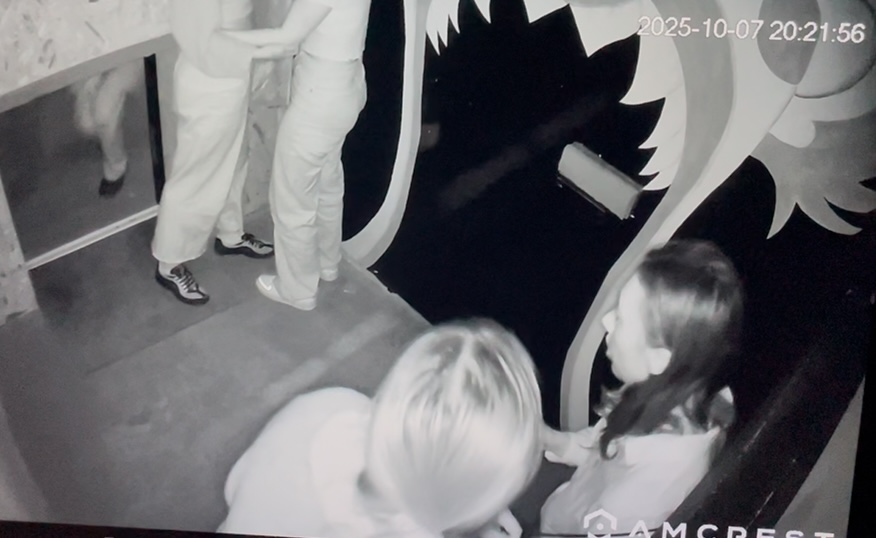

Depuis sa tablette, c’est elle qui supervise les parties. Si elle rit souvent des réactions parfois très vives des joueurs, son rôle reste de garantir leur confort et leur amusement. « Je leur précise dès le départ : s’ils veulent sortir, ils n’ont qu’à lever les bras et crier qu’ils veulent partir », sourit-elle. Une possibilité qui apporte une sécurité supplémentaire aux joueurs. « On sait qu’on est en sécurité, donc on s’autorise à vivre des sensations qu’on n’a pas l’habitude de ressentir », raconte Candice, l’une des quatre joueuses.

Une histoire de survie

« En fait, la peur provoque une forte décharge de dopamine et d’adrénaline, et met tous nos sens en alerte », explique Émilie Dorbane, psychopraticienne à Nantes. Ces hormones entraînent une sensation de bien-être, et ce depuis la nuit des temps. À l’époque préhistorique, la peur était indispensable à la survie. Il fallait repérer un danger, fuir un prédateur ou se préparer à une attaque. Si les menaces d’aujourd’hui ne ressemblent plus à celles de nos ancêtres, notre cerveau, lui, réagit de la même manière. C’est précisément ce que l’horreur exploite. En jouant sur les sens et les émotions, elle réveille ces vieux réflexes de survie profondément ancrés en nous.

Mais tous les participants ne viennent pas pour les mêmes raisons. Certains veulent simplement se prouver qu’ils n’ont pas peur. « Généralement, ce sont eux qui paniquent le plus vite. Je me souviens d’un groupe de quatre venus jouer, et l’un d’eux a fini en pleurs à la fin de la partie ! », raconte Thomas, un des game masters de L’Antre, amusé.

Pour d’autres, c’est une manière de se challenger, de tester leurs limites. « Pourtant, on a beau cumuler les expériences de ce type, on n’est jamais vraiment préparé à vivre ce genre de choses dans la vraie vie », conclut Émilie Dorbane. C’est ce qui rend chaque partie unique : on ne sait jamais à quoi s’attendre, ni quand surviendra le prochain jump scare (sursaut d’effroi).